- トップケース故障修理再び(2024年12月)

実施日: 2024/12/19

総走行距離: 101,292km

2009年11月にトップケースとして導入したクラウザーK5ケースは、2012年3月にフタをロックするロックメカニズムが破損して閉じたフタがロックできなくなった。そこで補修用部品として流通していたロックメカニズムを取り寄せ交換して復旧した。それから12年8か月後の今年11月上旬、またロックメカニズムが破損してフタがロックできなくなった。K5ケースはケース下側に取り付けたロックメカニズムのツメをケース上側のフタに引っ掛けてロックするが、このツメを構成する樹脂パーツの一部の幅が狭く破損しやすい。前回・今回ともその部分が破損した。

筆者の年齢では1400GTRに乗れるのはあと数年といったところだが、あと数年乗るのであれば修理する必要がある。復旧するにはまたロックメカニズムを取り寄せて交換しなければならない。クラウザー社は1997年頃にはヘプコ&ベッカー社の傘下となっていたが、クラウザーブランドは既に終息してしまったようで、現在ではK5ケースを含むクラウザー社のケース製品はすべてディスコンとなっている。ただし補修用部品はまだ供給されているようなので、ロックメカニズムを取り寄せることのできる通販サイトをインターネットで調べてみた。

海外ではヘプコ&ベッカー社のメーカーサイトとユーロネットダイレクト、国内ではモノタロウで入手可能なことがわかった。海外から取り寄せると納期は少なくとも数週間はかかる。一方モノタロウは発注前に「在庫あり」となっていた。できるだけ早く復旧したいこともあり、価格は他よりかなり高かったものの発注することにした。ところが発注後にこの注文は「取り寄せ品」に変わり、納期は1.5ヶ月、しかもキャンセル不可となってしまった。それならヨーロッパに発注した方が価格は20%以上も安く消費税はかからないし納期も短かったが、キャンセルできないのなら待つしかない。

しかし1.5ヶ月先の納品までに1400GTRに乗ることもあるだろう。トップケースにはパンク修理キットや電動エアポンプ、高速道路上で故障したときに必要な非常点滅灯など、常時携行しなければならないものが入っている。それらのものを純正サイドパニアケースに入れてトップケースを外すこともできるが、運動性(すり抜け性ともいう)がスポイルされるサイドパニアケースは街乗りでは取り付けたくない。そこでロックメカニズムが納品されるまでのつなぎとして、破損したロックメカニズムを補修して使うことにした。

補修方法はロックメカニズムのツメを構成する樹脂パーツの割れてしまった部分をプラスチック溶接機でつなぎ、さらに補強のため、つないだ部分を覆うようにプラスチック板を強力両面テープで貼り付けておいた。破損しているのはこの部分だけではなく、ツメの裏側のヒンジ部分も壊れていたが、取りあえずこの補修でフタをロックすることは可能になったので軽く試走してみたところ、補修した部分が外れることはなかった。そこで新しいロックメカニズムが納品されるまで、この状態で運用することにした。

11月10日に発注したロックメカニズムは39日後の12月19日に納品された。K5ケースを車体から取り外しロックメカニズムを交換することにしたが、もしまたロックメカニズムが破損すれば、もはや補修部品すら手に入らない可能性がある。そこで新しいロックメカニズムのツメの強度が低い樹脂部分を、補修したときと同様にプラスチック板を強力両面テープで貼り付けて補強しておくことにした。これでもまたロックメカニズムが破損するようなことがあれば、それは1400GTRを手放し原二スクーターにでも乗り換えろとのカミのお告げに違いない。

- 新型エレクトロンディスチャージャー(2024年12月)

実施日: 2024/12/15

総走行距離: 101,274km

シエンタに取り付けた歯付きワッシャーを使ったエレクトロンディスチャージャーを1400GTRにも取り付けてみることにした。1400GTRには2019年7月に錫メッキ平織銅線を利用したエレクトロンディスチャージャーを取り付けたが、そのときは乗車フィーリングの変化を感じなかった。今回ホイールに取り付けるもので何らかの変化を感じ取れるとよいのだが、長年の飲酒で鈍化してしまった筆者の感受性では期待薄である。材料はシエンタに取り付けたとき調達したステンレス歯付きワッシャーとシリコンゴムOリングが余っていたのでそれを使う。

1400GTRには純正のTPMS空気圧センサーがエアバルブ裏(ホイール内部)に取り付けてある関係で、アルミ製の専用エアバルブが使われている。この専用エアバルブはホイールと接する部分がドーム状に広がっているので、歯付きワッシャーをシエンタと同じ向き(歯がホイール向き)に入れると、ドーム部分に接触してしまう。歯付きワッシャーの歯の部分(放電索)はできるだけ空気中に曝す方がよいとのことなので、シエンタとは逆の向きで歯付きワッシャーをエアバルブに入れることにした。

まず外付けTPMSの空気圧センサーとその緩み止めナットを取り外し、歯付きワッシャーとOリングをエアバルブに入れる。シエンタではこの状態で空気圧センサーと緩み止めナットを取り付けたが、工具箱の中に古い自転車用チューブから取り外したバルブナットがいくつかあったので、それを使って歯付きワッシャーとOリングを軽く固定することにした。これに特段の理由はない。その上から緩み止めナットと空気圧センサーを入れ、緩み止めナットを空気圧センサー側に戻して固定した。

新しいエレクトロンディスチャージャーを取り付けた後、小一時間ほどの試乗に出かけてみたものの、乗り心地に変化は感じ取れなかった。またタイヤの転がり抵抗が減ったような感じもなかった。100円ちょっとの材料費と10数分の取り付け作業で大きな変化を期待するのは虫が良すぎたのかもしれない。

- LEDデイライト修理再び(2024年12月)

実施日: 2024年12月3日

総走行距離: 101,226km

- 中華製LEDユニット x2【\568】

- TAKACHI TD4-9-3B アルミダイキャストケース x2【\2,400】

- エーモン カプラー2極 2810 x2【\408】

先月左側LEDデイライトの3個のLEDのうち2個が正常に点灯しなくなってLEDを取り替えたが、今月に入ってすぐ、今度は右側LEDデイライトのLEDの1個が正常に点灯しなくなっていることがわかった。左右6個のLEDのうち3個がほぼ同時に故障したということは、12年使ったイーグルアイLEDの寿命ということだろう。そういえば12年前にこのLEDを8個入手したとき、そのうち1個が新品にも関わらず故障していたので、そもそも品質があまり良くなかった可能性がある。

イーグルアイLEDのストックはもうないので、このLEDデイライトに暇を出し、新しいLEDデイライトを製作することにした。新しいLEDデイライトにはイーグルアイLEDではなく、4個のLEDが1枚の基板に載ったものが金属ベースに取り付けられているLEDユニットを使ってみることにした。基板の前面は透明の樹脂カバーで覆われていてIPX4の防水仕様が謳われている。LEDの載った基板が金属のベースに接しているので、LEDが発する熱が金属ベースに伝わり放熱されてLEDの長寿命化が期待できる。LEDの発光色が白のものを入手して作業を開始した。

このLEDユニットの背面から出ている赤線と黒線にそれぞれバッテリー電圧(+12V)とGND(-)を接続すればLEDが点灯する。このLEDユニットは常時点灯も含めて18パターンの点灯・点滅動作ができる。黄線にバッテリー電圧を接続して離すと点灯・点滅パターンが順に変わる。電源を切っても最後に選んだ点灯・点滅パターンが記憶されている。筆者はこのLEDユニットを外付けのストロボコントローラーに接続して点灯・点滅をコントロールするので、LEDユニット側の点滅機能は使わない。

このLEDユニットの横幅は86mmなので、幅90mm程度のケースに取り付ければ、1400GTRのサイドミラー下面の横幅サイズに収まる。そこでケースとしてアルミダイキャスト製のTAKACHI TD4-9-3Bを使うことにした。このケースの底面にボール盤で穴を開けLEDユニットを取り付ける。LEDユニットをM4の小ネジとナットでケースに固定するとき、ケースとLEDユニットの間に熱伝導両面テープを挟んで、LEDが発する熱がアルミダイキャストケースに伝わりやすいようにしておいた。

このLEDユニット2台を12Vで点灯させると、消費電流は約520mAだった。暇を出したLEDデイライトに使っていたイーグルアイLEDは6個で約600mAの消費電流だったので、13%程度の出力減となるがデイライトとしての明るさは必要十分といえる。ケースに取り付けたLEDユニットを室温約23℃の環境で点灯し、30分経過したところで非接触温度計を使ってLEDユニット表面の温度を測ると43.4℃だった。同じ条件でLEDユニットを単体で点灯して温度を測ると52.3℃だったので、アルミダイキャストケースによる放熱効果は実際にあることがわかった。

車体から左右のサイドミラーを取り外し、製作したLEDデイライトの取り付け作業を行う。LEDデイライトの取り付け位置を決めたら、既にサイドミラーステー下面に開いている穴に合わせてアルミダイキャストケースに穴を開け、その穴からLEDユニットの電線を出してサイドミラーステー下面の穴に入れ、電線の先端をサイドミラーステー付け根に出しておく。LEDデイライトは両面テープでサイドミラーステー下面に貼り付けて固定した。LEDデイライトの付いたサイドミラーを車体に戻し、電線の先端にコネクターを取り付けて車体側のコネクターと接続し、最後に動作確認を行って作業を完了した。

車体に取り付けた新しいLEDデイライトを点灯してみると、色がこれまでのLEDデイライトよりも黄色味が若干強いものの光量は十分であり、対向車および先行車に自車の存在を認識させる性能は申し分ない。バイクは交差点での右直事故に遭いやすい。どれだけ口の悪い連中にイカ釣り漁船と揶揄われようとも、筆者は自車の被視認性向上に寄与するこのLEDデイライトを消して公道上を走行することはないだろう。

- LEDデイライト修理(2024年11月)

実施日: 2024年11月16日

総走行距離: 101,147km

2日前の継続検査でヘッドライト検査に合格するためにはかなり光軸を上げる必要があった。この年式の1400GTRはヘッドライト検査をハイビームで行うが、検査に合格した光軸のままでロービームに切り替えると、Bi-LEDプロジェクターヘッドライトが中華製のせいか、カットオフラインが水平より上を向いてしまう。この状態では、信号待ちで前車のすぐ後ろに停車しているときはよいが、信号が青になり前車との車間距離が開くと、前車に映るカットオフラインが上がることになる。以前取り付けていたHIDプロジェクターヘッドライトでも継続検査後にはこのようになった。このままでは他車に迷惑をかけるので、前車との車間距離が開くとカットオフラインが下がるように、信号待ちでインパネの光軸調整ネジを回して光軸を下げる。信号待ちで前車に映るカットオフラインを見ながら光軸調整ネジを回していると、何かしら違和感を覚えた。

よく見るとその違和感の原因は左側のLEDデイライトだった。左側のLEDデイライトの3個のLEDのうち、内側の2個が点いたり消えたりしている。このLEDデイライトは2012年10月に自作してから12年も使い続けているもので、よくぞここまで頑張ってくれたというべきなのか、あるいは他のLEDがまだ普通に点灯しているので、その2個のLEDは根性がないというべきなのか。要するにこのままでは、公道上でウインカー以外の灯火を点滅させている違法なバイクになるのでよろしくない。このLEDデイライトを取り外すか、あるいは使い続けるのであれば修理する必要がある。

LEDデイライトの付いた左バックミラーを車体から取り外して部屋に持ち込み、LEDデイライトを12V電源で点灯させてみたところ、点灯直後は問題ないが30秒ほど経つと2個のイーグルアイLEDが点いたり消えたりすることがわかった。これはLEDの温度上昇で顕在化する故障であり、故障のあるLEDは交換するしかない。そこで同じ形式のイーグルアイLEDの手持ちがないか調べてみたところ、運良く2個見つかった。LEDデイライトから故障した2個のイーグルアイLEDを取り外し、手持ちのものに交換した。念のため10分程度の点灯テストを行い問題がなかったので、左バックミラーを車体に戻し復旧した。

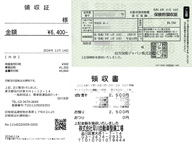

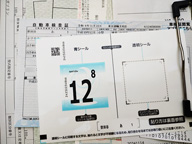

- ユーザー車検(2024年11月)

実施日: 2024/11/14

総走行距離: 101,099km

費用内訳:

| 項目 | 金額 | 摘要 |

|---|---|---|

| ヘッドライト光軸調整代 | \2,500 | 早川自動車整備工場(1灯式) |

| 自動車損害賠償責任保険代 | \8,760 | 24ヶ月(2年前と比べて-\510) |

| 検査登録印紙代 | \500 | 2年前と比べて+\100 |

| 審査証紙代 | \1,300 | |

| 重量税印紙代 | \4,600 |

東京運輸支局で8回目(17年)の継続検査を受けた。事前準備としてLEDデイライトにカバーを被せ、ヘッドライトスイッチを機能しないようにした。今回は前回と違い、LEDドライビングランプは取り外さずに検査を受けてみることにした。Bi-LEDプロジェクターヘッドライトのCOBイカリングも点灯させて検査を受けてみようかと考えたが、検査員に「その他の灯火」としてではなく「車幅灯」として認識されると面倒なので、今回もカプラーを外して点灯しないようにしておいた。車両購入時に付属していたメンテナンスノートは既に空きページがなかったので、インターネット上にあったダウンロードできる二輪自動車用の点検整備記録簿を印刷して使った。

継続検査当日は午前7時10分に家を出て、午前8時ごろ早川自動車(テスター屋)に到着しヘッドライトの光軸を調整してもらう。家を出る前にアッパインナカウリングを取り外しておき、メカニックがヘッドライト調整アジャスタに手が届きやすいようにしておいた。今回ヘッドライトは1灯式で検査を受けるので、スイッチを切り替えて1灯式仕様にしておいた。右のハイビーム側だけヘッドライトテスターで見ながら調整してもらう。左右にはほとんどズレておらず、上下には下向きににズレていた。調整作業後、事務所で光軸調整代を支払い自賠責に加入した。その後早川自動車の敷地内で左のロービーム側に持参した紙を養生テープで貼り、本番のヘッドライト検査に支障が出ないようにしておいた

早川自動車向いの東京運輸支局に移動し、ナンバーセンター(建物C)の窓口で二輪継続検査の旨を告げ、持参した書類一式(自動車検査証[以下車検証]・ダウンロードして印刷・記入した継続検査申請書・自賠責証明書・納税証明書)を渡すと代金(\6,400)が告げられ、代金を支払うと印紙が渡された。印紙を持ってA庁舎2階に移動し、用紙印刷用端末で自動車検査票1・自動車重量税納付書を印刷しようとしたが、受付時間外ということで印刷できなかった。家を出る時間が少し早かったようだ。

午前8時30分を過ぎた頃、用紙印刷用端末が稼働を始めたらしく、ユーザー車検を受けに来た人達がわらわらと印刷を始めたので、筆者も車検証をバーコードでスキャンして必要書類を印刷した。継続検査申請書はダウンロードして記入したものを持参していたが、用紙印刷用端末で印刷したものを使うことにした。それらの用紙に購入した印紙を貼り、必要事項を記入して書類一式をクリップボードに挟みメンテナンスノートと共に受付に提出する。書類に不備はなかったようで、検印が押された書類が返され検査コースに移動するよう促された。

バイクに戻り二輪検査コースに向かう。コースには先客が2台いたのでその後ろに並んだ。検査員がやってきてヘッドライト上下切り替え、方向指示器、ホーン、LEDドライビングランプ、ブレーキランプ、ハンドルロックの検査を行ってくれ、車台番号とエンジン番号が確認された。LEDドライビングランプは消灯しておいたのだが、点灯するよう指示されたのでスイッチで点灯させると、光軸のチェックなどなくあっさりと合格となった。検査員にDボタン(平成11年排出ガス規制車)を押すことを指示され、排ガス検査に臨む。Dボタンを押し画面の指示に従ってプローブをマフラーに差し込んだところ、排ガス検査は合格となった。次は前後ブレーキ・スピードメーター・ヘッドライト検査である。

今回の検査は検査員がついてくれなかったので、これまで受けた検査の記憶を辿ってひとりでメニューをこなしていく必要があった。一台前の受験者が検査終了後、制御卓上の1灯式ボタン、速度後輪検出ボタンにランプが点いていることを確認して検査装置に進入する。検査装置の前方にある大きな画面の指示に従い、まずは前輪をテスターに乗せて前輪ブレーキ検査を行う。画面の指示に従って思い切り前後輪ブレーキを掛けたところ検査は合格した。次にバイクを前進させ後輪をテスターに乗せてスピードメーター検査(40km/hでフットスイッチを離す)を行う。これも問題なく合格し、その位置で後輪ブレーキ検査である。画面の指示に従い前後輪ブレーキを掛けたところ検査は合格した。

最後はヘッドライト検査である。事前に早川自動車で光軸調整を行ったので一発合格と思いきや、1回目、2回目とも非情にも✖が出て不合格となった。係員が「上に18cm」と告げてくれたが、これが上に18cmズレているのか、それとも上に18cm光軸を上げるのかわからなかったが、そのまま向いの早川自動車に行き光軸調整をお願いした。その際メカニックに「上に18cm」と言われたと告げた。ヘッドライトテスターでは光軸は範囲内に入っていたが、少し下げましょうということで光軸が下げられた。

再び東京運輸支局の検査コースに戻り、ヘッドライトの検査を行ったが、1回目、2回目とも✖が出て不合格となった。検査員が「下向いてます」と言ったが、どれぐらい下を向いているのかは告げられなかった。再度早川自動車で光軸調整を行うも、ヘッドライトテスターでは合格範囲内に入っていたので、若干高めに調整してもらう。そこでメカニックが、もし1回目で✖が出たら、インパネの光軸調整ネジを回して光軸を上向きにしてみては、とのアドバイスをくれた。

再び東京運輸支局の検査コースに戻りヘッドライトの検査を行う。再入場は2回までなので、ここで不合格になると、後日出直さなければならない。ヘッドライト検査が始まり1回目で✖が出た。そこで素早く光軸調整ネジを回して光軸を上げたところ、2回目の検査で運良く●が出て検査は合格となった。後で気が付いたのだが、早川自動車では光軸が合格範囲内に収まっているにもかかわらず✖が出続けた原因は、おそらくヘッドライト検査を受けるときの停車位置が後過ぎたのではないかと思われる。普通「停止線まで進む」と指示されると、前輪が停止線の手前に来るよう停車するものだが、おそらくヘッドライト検査時の白い停止線はヘッドライト先端を位置させる線なのではないかと思われた。

検査棟内のブースで総合判定を受け、A庁舎2階で新しい車検証と検査標章(ナンバーに貼るステッカー)が交付された。筆者の1400GTRでは初めてのICタグ付A6サイズの車検証となった。背中に流れた変な汗を走行風で乾かしながら自宅に戻り、新しい車検証と自賠責証明書のコピーをトップケースに入れ、新しい検査標章をライセンスプレートに貼って8回目の継続検査は目出度く終了した。

- タイヤ交換7回目(2024年11月)

実施日: 2024/11/07

総走行距離: 101,056km

8回目(17年)の継続検査も近いので、前後タイヤを新しいものに交換しておくことにした。前回前後タイヤを交換したのは2019年12月だったので、交換インターバルは4年11ヶ月(14,804km)となる。これまで使ってきたブリジストンT31は、まだ5,000kmは走れそうなほど摩耗が少なく、プロファイルもほとんど崩れていなかった。T31の前に使っていたT30よりライフは更に長いと言える。スリップサインも出ていないので、継続検査的には問題はない。しかし装着から約5年も経過すればゴムの劣化も進んでいて、タイヤの溝の底に若干ひび割れが見られる。交換するにはよいタイミングである。余計な工賃を請求されないようにロングリアフェンダーとリアハガーを取り外してバイクタイヤ屋に出向いた。

新しいタイヤはブリジストンT32にするつもりだったが、近所のSpeed☆starにアポなしで行ったところ、1400GTR後輪用の190/50ZR17(73W)は在庫しておらず取り寄せとのことだった。筆者的にはタイヤは四輪も含めブリジストン製がよいと思っているが、それほどコダワリのある人間ではないので、違うメーカーのタイヤを履いてみてもよい。そこで在庫があったミシュランの一番新しいツーリングタイヤであるROAD 6を選んでみた。1400GTRをピットに預けSpeed☆star Cafeでコーヒーを飲みながら待っていると、小一時間で作業は完了しメカニックが重たい1400GTRを押してSpeed☆star Cafeの前に届けてくれた。

コーヒー代を支払い、バイクはそのままにしてピットまで歩いて行き、タイヤ交換代金の65,100円(工賃込み・現金割引込み)を支払った。昨今の物価上昇で何でも高くなったが、バイクタイヤも決して例外ではない。およそ5年前にブリジストンT31に52,500円を支払ったときも高くなったと感じたが、今回は更に物価上昇を実感することになった。バイクに戻り帰途に就く。ROAD 6は中立からの倒し込みに抵抗を感じさせる味付けで、ブリジストン製ツーリングタイヤの軽くバンクするヒラヒラ感とはかなり違う。ツーリングでほぼ真っすぐなまま長時間走るタイヤとしての挙動という意味では、これはこれでありといえる。

ROAD 6はタイヤのハイトがT31と比べて高い。タイヤ交換後、最初にバイクに跨ったときにも感じたのだが、ガレージに戻ってきてそれを確信することになった。筆者は1400GTRをガレージに仕舞うとき、サイドスタンドで立てたバイクが地震で倒れないよう、右側スイングアームと地面に間に大きな木片を挟み込んでいる。T31では木片を挟み込む際にバイクを押して地面とスイングアーム下面の距離を広げて挟み込む必要があった。RAOD6ではバイクを押さなくとも、同じ木片が地面とスイングアーム下面にそのまま入る。ROAD 6の後輪タイヤハイトはT31に比べて少なくとも5~10mm程度は高いと考えられる。

取り外しておいたリアロングフェンダーとリアハガーを元どおり取り付けて、タイヤ交換イベントを終了した。

<2024/11/17追記>

総走行距離: 101,178km

このタイヤの皮剥きのため砧の二輪講習会に参加したところ、前述のとおりこのタイヤは中立付近からの倒し込みには若干の抵抗を感じさせる味付けではあるものの、一旦バンクさせるとかなり鼻先がグリグリ内側に入り旋回性がかなり高いことがわかった。そう言えば20年程前、ホンダCBR1100XXスーパーブラックバードで講習会通いをしていたとき、その頃履いていた初代ミシュラン パイロットロードでなんとか上級を走れていたことを思い出した。もはや筆者の年齢ではそこまで攻めることはできないが、このタイヤは往時のイケイケな時の感覚を思い出させてくれた。

- リアブレーキパッド交換(2024年11月)

実施日: 2024/11/06

総走行距離: 101,052km

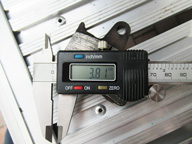

リアブレーキフルードを交換中にリアブレーキパッドがかなり摩耗していることに気付いた。継続検査も近いのでリアブレーキパッドを交換しておくことにした。前回リアブレーキパッドを交換したのは2016年11月だったので、交換インターバルは8年0ヶ月(23,854km)となる。リアブレーキパッドを取り外して摩擦材の厚みを測ってみたところ、最薄部で約1.6mmまで摩耗していた。交換するリアブレーキパッドは新品ではなく、2014年09月に新品で取り付けて2016年11月にリアブレーキディスクローターを交換したときまで使っていた中古品(RKエキセル MGEA ALLOY X 868MA-X)である。その摩擦材の厚みを測ってみたところ、最薄部で約3.8mmあったのでしばらくは使えるだろう。交換作業はしつこいほどパッドピンがブレーキパッドの穴に通っていることを確認しながら行った。

- ブレーキ・クラッチフルード交換(2024年11月)

実施日: 2024/11/06

総走行距離: 101,052km

8回目(17年)の継続検査も近いので、ブレーキ・クラッチフルードを交換しておくことにした。前回それらのフルードを交換したのは2022年5月だったので、交換インターバルは2年6ヶ月(8,863km)となる。まずフロントブレーキフルードの状態を確認するためリザーバータンクキャップを開けてみたところ、ブレーキフルードはほとんど黄変していなかった。そこでこのまま交換せずに使い続けることにした。

次にクラッチフルードの状態を確認するためリザーバータンクキャップを開けてみたところ、クラッチフルードは若干黄変していたので交換することにした。エア抜きを省略するためリザーバータンク内の古いフルードを吸い取り、油圧ホース内のフルードは残したままリザーバータンクに新しいフルードを注ぎスレーブシリンダーブリードニップルから古いフルードを抜く。

最後にリアブレーキフルードの状態を確認したところ、かなり黄変していたので交換することにした。クラッチと同様にリザーバータンク内の古いフルードを吸い取り、油圧ホース内のフルードは残したままリザーバータンクに新しいフルードを注ぎリアブレーキキャリパーの2ヶ所のニップルから古いフルードを抜く。排出した古いフルードは最初に状態を確認したときより黄色くないように見えた。リザーバータンクそのものが黄変していたのでフルードがさらに黄色く見えたのかもしれない。

- エンジンオイル交換(2024年10月)

実施日: 2024/10/14

総走行距離: 101,038km

交換パーツ:

| 項目 | パーツ# | 数量 |

|---|---|---|

| エーゼット エンジンオイル 10W-40 MA2 | MEB-012 | 4ℓ |

| ユニオン産業 オイルフィルター | MC-615 | 1 |

| デイトナ ドレンワッシャ | 75395 | 1 |

前回のエンジンオイル交換からちょうど1年経ったのでエンジンオイル交換を行うことにした。前日にエンジンヘッドカバーガスケット交換を行ったので、エンジン内部にコンタミが侵入していることは想像に難くない。エンジンオイル交換にはちょうどいいタイミングである。交換インターバルは12か月(3,970km)となる。エンジンヘッドカバーガスケット交換作業終了後、近所を一回りしてエンジンオイルを暖め、ガレージに戻ってエンジンオイル交換作業を行った。

筆者はエンジンオイル交換時に毎回オイルフィルターを交換することにしている。サービスマニュアルには、オイルフィルターを交換すると、エンジンオイルの注入量は4.4リットルと記載されているが、そこまで入れるとオイル点検窓の上限を超えてしまう。そこで今回の注入量は4.0リットルとしておくことにした。エンジンオイルの銘柄が交換前と同じせいか、新しいエンジンオイルでもエンジンの吹け上がりやシフトフィーリングの変化はないに等しかった。

- バッテリーテスター(2024年10月)

実施日: 2024/10/14

総走行距離: 101,034km

- Quicklynks BT2000 バッテリーテスター【\3,404】

今の1400GTRのバッテリー(古河電池 FTZ14-BS)は2022年3月に取り付けたもので、ここまで2年7ヶ月の使用期間となる。筆者はこの高価なバッテリーできるだけ長く使いたいので、エルマシステムの鉛バッテリー寿命延命装置エコピュアEX12V NS-12を取り付けてサルフェーションの発生を防ぎ、ガレージではOptimate 6バッテリー充電器でこのバッテリーを常に充電している。この充電器はバッテリーの電圧保持性能状態をLEDで示してくれる。新品時にはそのLEDが示す状態は「最も良い」だったが、今から半年ほど前からそれが一段階下がった。これが実際どの程度の劣化具合なのかを数値的に知るため、四輪車(トヨタ シエンタ)に取り付けたバッテリーテスターBT2000(以下BT2000)を1400GTRにも取り付けてみることにした。

BT2000の取り付けは+-のケーブルをバッテリー端子に直接つなぐだけである。しかしバッテリー+端子には既にかなりの数のケーブルがつながっていて、BT2000の+端子を取り付けるには、端子カバーを取り外さなければならなかった。BT2000本体は温度も測れるのでできるだけバッテリーの近くに取り付けたいが、適当なスペースがなかったのでガソリンタンク上の小物入れ内に取り付けることにした。

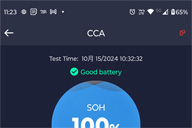

Optimate 6バッテリー充電器はメンテナンスモードに入ると、約30分間の充電と約30分間の放置を繰り返す。放置時の電圧は徐々に下がるが、それが次の充電開始直前までに12.70V以上に保たれていれば電圧保持性能状態が「最も良い」と判断するようである。BT2000が取得したバッテリー情報をBluetoothでAndroidスマホに転送し専用アプリ(Battery Master)で見てみると、次の充電開始直前の電圧は12.57V程度まで下がっていることがわかった。従って電圧保持性能状態が「最も良い」とは判断されないのだろう。バッテリー電圧から計算されるSoC(State of Charge、充電状態)もコンスタントに100%を下回る状態(99%~97%)となる。CCAは新品時に398(バッテリー固有の値は230)だったものが340~350程度に低下していたので、バッテリーの劣化は少しだが着実に進んでいるといえる。

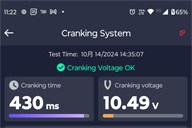

トヨタ シエンタではスマホ上のアプリに表示されなかった「クランキングシステム」は、1400GTRでは表示された。これはエンジン始動のためスターターモーターを回すたびに記録されるもののようである。内容としては、スターターモーターを回した時間とスターターモーター作動中に低下するバッテリー電圧の最低値が示される。それに加えてスターターモーターを回す直前から、スターターモーターが回りエンジンが掛かってオルタネーターによる充電が始まるまでのバッテリー電圧変化の推移をグラフ形式で見ることができる。スターターモーターを回すときのバッテリー電圧の低下は、バッテリーの状態(SoCやSoH)が悪化すれば大きくなるので、それらの状態と合わせてバッテリーの寿命を知る手がかりになるだろう。

BT2000を取り付けておけば、バッテリーを車体から取り出すことなくバッテリーの状態を把握できるのは大変便利である。

- スパークプラグ交換4回目(2024年10月)

実施日: 2024/10/13

総走行距離: 101,034km

交換パーツ:

| 項目 | パーツ# | 数量 |

|---|---|---|

| デンソー スパークプラグ イリジウムパワー IU27 | 067700-9280 | 4 |

エンジンヘッドカバーガスケット交換時にサブフレームを外したので、ついでにスパークプラグを新しいものに交換しておくことにした。前回の交換は2016年2月(76,186km)だったので、交換インターバルは8年8か月(24,848km)となる。古いスパークプラグを取り外し、かなり前に調達しておいたデンソーのイリジウムパワー IU27を取り付けた。エンジンヘッドカバーガスケット交換中のエンジンヘッドカバーが外れている間に作業を行ったので、エンジンヘッドカバーが付いている時に比べ、モノコックフレームとエンジンヘッドとのクリアランスが若干広く、作業は少しだけやりやすかった。

- エンジンヘッドカバーガスケット交換(2024年10月)

実施日: 2024/10/13

総走行距離: 101,034km

交換パーツ:

| 項目 | パーツ# | 数量 |

|---|---|---|

| GASKET,HEAD COVER(ヘッドカバーガスケット) | 11061-0263 | 1 |

| GASKET,HEAD HOLE(プラグホールガスケット) | 11061-0977 | 4 |

| RING-O(ヘッドカバーワッシャ) | 92055-0143 | 7 |

| VALVE-ASSY-LEED(リードバルブ) | 12021-1130 | 2 |

| GROMMET(カムポジションセンサーグロメット) | 92071-0028 | 1 |

| RING-O(カムポジションセンサーOリング) | 92055-1639 | 1 |

| TUBE, REED VALVE-ASV(左リードバルブホース) | 92192-0376 | 1 |

| TUBE, ASV-FRAME(エアクリーナーホース) | 92192-0399 | 1 |

| TUBE, ASV CAP(右リードバルブホース) | 92192-0408 | 1 |

| スリーボンド 一液常温硬化型シリコーン系シール剤 | 1211F | 1 |

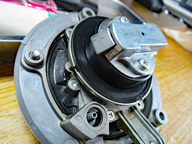

2019年12月(86,270km)にエンジンからのエンジンオイル漏れを修理するため、エンジンヘッドカバーガスケットを交換した。この作業から3年程はエンジンオイルが漏れることはなかったが、それ以降は再び漏れ出していた。エンジンオイルが漏れているのは、エンジン左前部分のエンジンヘッドカバーガスケットからで、これまでのエンジンオイル漏れと同じ場所である。特にここ1年ほどはエンジンオイル漏れの程度がひどくなり、駐車している間にエンジンオイルがエキパイに垂れてエンジン始動時に煙が上がるようになっていた。約一か月後には8回目(17年)の継続検査が控えていることもあり、再度エンジンヘッドカバーガスケットの交換を行っておくことにした。交換インターバルは4年10か月(14,764km)となり距離的にはかなり短い。

エンジンヘッドカバーガスケットの交換はエンジンヘッドカバーを取り外す必要がある。エンジンヘッドカバーを取り外すには、事前にカウリングだけでなくサブフレームやエンジンブラケット、カウリングステーやヒートガード、エンジンヘッドカバー上のコネクター類など、かなりの数のパーツを取り外さなければならない。これを行うには気力を充実させ、かなりの覚悟を持って作業に取り掛かる必要がある。今回新しいエンジンヘッドカバーガスケットを取り付ける際に、長期的にエンジンオイル漏れが起きないことを期待して、エンジン左前部分のエンジンヘッドカバーガスケットの上下にシリコーン系シール剤を塗布してみた。これはサービスマニュアルには記載されていない手順となる。

今回の作業でいくつかのゴム製のシール類を交換したが、カムポジションセンサーのOリングも交換することを予定していた。カムポジションセンサーはIN側カム用とEX側カム用の2つがあり、両方ともOリングを交換するつもりだったが、EX側カム用のカムポジションセンサーがなぜか外れなかったのでOリングは交換できず、IN側カム用のみ交換した。また作業のついでにエキパイ取り付けナットを増し締めしたところ、明らかに緩んでいるナットはなかったが、8個中7個のナットが増し締めできた。振動でナットが緩んだのか、あるいはエキゾーストガスケットが痩せたのかはわからなかったが、二輪車定期点検記録簿にその項目があるように、やはりエキパイ取り付けナットは定期的に点検した方がよいだろう。

今回のエンジンヘッドカバーガスケット交換作業と同時に、エンジンヘッドカバーに取り付けてある二次エア供給装置のリードバルブとエアホースを新しいものに交換しておいた。二次エア供給装置は、主にエンジン低負荷・低回転(アイドルを含む)時に、エアクリーナーを通った空気を排気ポートに供給して排気ガスに含まれるHC・COを再燃焼させ、それらの値を下げる。継続検査での排気ガス試験はアイドル回転でHC・CO濃度を測るので、1400GTRで排気ガス試験に合格するためには二次エア供給装置が正しくはたらいている必要がある。

リードバルブはそのエア供給路中に置かれ、排気ガスが排気ポートからエアクリーナー側へ逆流することを防いでいる。またエア供給路中には電磁式のエアスイッチングバルブがあり、ECUの制御により最適なタイミングで排気ポートにエアを供給する。今回エアスイッチンバルブを取り外して点検(電気抵抗値とバルブ開閉動作)を行ったところ正常に機能することが確認できた。

老化した筆者の集中力が下がったせいか、朝9時過ぎから始めた作業は日没までに終わらず、翌日に持ち越しとなった。翌日の午前中に残りの作業を終えて試運転に出かけてみた。特に作業前と変わったような感じはなく、またすぐにエンジンオイルが漏れてくることもなかったので、当面この状態で様子を見ることにした。

- エンジン冷却水補充(2024年5月)

実施日: 2024/5/5

総走行距離: 100,891km

久々に府中運転免許試験場で開催されるセーフティーライディングスクールに参加して「ネンオシャチエブクトウバシメ」と呪文を唱えたところ、エンジン冷却水(以下冷却水)がリザーバータンクのLOWレベルまで減っていることに気付いた。冷却水は2022年10月に交換したときHIGHレベルまで入れておいたが、たった1年7ヶ月(6,526km)でLOWレベルまで減ってしまったということは、冷却水がどこからか漏れている可能性がある。とりあえず今回はHIGHレベルまで冷却水を補充して経過を観察することにした。前回冷却水を交換したときに余っていたロングライフクーラントを水道水と1:1で混ぜ合わせ(濃度約48%)、リザーバータンクに注ぎ入れて作業を終えた。

<2024/11/12追記>

実施日: 2024/11/12

総走行距離: 101,059km

8回目(17年)の継続検査が目前に迫り、冷却水の量を点検したところ、今年5月にリザーバータンクのHIGHレベルまで補充しておいた冷却水が半分ぐらいまで減っていた。冷却水を補充してからの走行距離はたったの168kmなので、やはり冷却水がどこからか漏れていると考えた方がよいだろう。調査は後日行うことにして、とりあえず再度HIGHレベルまで冷却水を補充し継続検査を受けることにした。

<2024/11/16追記>

実施日: 2024/11/16

総走行距離: 101,147km

カウリングを取り外して冷却水ホースの接続部分をチェックしたところ、オイルクーラーから来るウォーターホースがラジエータに接続される部分に緑色の汚れがあり冷却水が漏れているらしいことがわかった。汚れを拭き取り、指でウォーターホースの接続部分をつまんでみると、冷却水が滲んでいたので、少なくともここから冷却水が漏れていたことは、ほぼ間違いない。そこでその部分のホースクランプを増し締めしておくことにした。

他のウォーターホース接続部分も確認してみたが、緑色の汚れは確認できなかった。しかし念のため全てのウォーターホース接続部分のホースクランプを増し締めしておくことにした。一旦この状態で様子をみることにして、用意しておいた冷却水漏れ止め剤(Holts RADWELD)の使用は見合わせた。既に1400GTR用のウォーターポンプやウォーターホースの一部は欠品となっているので、今回の増し締めで冷却水漏れが止まらなければ、冷却水漏れ止め剤に頼る必要があるだろう。

- ガソリンタンクキャップオーバーホール(2024年5月)

実施日: 2024/5/4

総走行距離: 100,801km

オートバイのガソリンタンクキャップの機能は、給油口を塞ぐだけでなく、ガソリン蒸気の外気への発散を防ぎつつ、減ったガソリンの分だけガソリンタンク内に外気を導入したり、熱で膨張したガソリンタンク内の空気を逃がして内部を大気圧に保つ。数年前から筆者の1400GTRは走り始めてしばらくすると、時々ガソリンタンクキャップ付近から笛を吹くような音が出るようになっていた。その音は鳴り始めると5秒程度継続する。確証はないが、音の原因はおそらくガソリンタンク内から空気を逃がすときのものではないかと思われた。そこでその音が鳴らないようにするため、ガソリンタンクキャップをガソリンタンクから取り外しオーバーホールしてみることにした。

ここ数年ガソリン給油時にガソリンタンクキャップを開けたとき、ガソリンタンクキャップが取り付けられているガソリンタンク上部の窪んだ部分が錆びていることが気になっていた。ところがガソリンタンクキャップを取り外してみるとそれは錆びではなく、堆積したホコリであることがわかった。ガソリンタンク内にそのホコリが入らないよう養生テープで給油口を塞ぎ、筆と掃除機を使ってホコリを除去しプレソルベントで汚れを拭き取ったところ、若干塗装が変色していたがかなりキレイになった。2012年1月のオールペイントでウレタン塗料を使ったので、ガソリンに冒されて溶けることがなかったのだろう。

取り外したガソリンタンクキャップを部屋に持ち込んで分解清掃を行った。ガソリンタンクキャップを分解してみると、その構造はかなり複雑で、個々のパーツがどのような役割を持っているのかはよく理解できなかったが、金属部分の汚れは筆とプレソルベントを使って除去し、ゴム素材のパーツは清掃してシリコングリスを塗布した上で元どおり組み立てた。組み上がったガソリンタンクキャップをガソリンタンクに取り付けて試運転に出かけてみた。2時間弱の試運転(外気温約32℃)では、これまで聞こえていた笛を吹くような音は一度も鳴らなかった。ガソリン漏れもなかったので、ガソリンタンクキャップのオーバーホールはうまくいったようだった。

- アマチュア無線機故障(2024年4月)

実施日: 2024/4/29

総走行距離: 100,801km

昨年11月、電波は出るが変調が乗らない症状で修理したアマチュア無線機だが、今月1400GTRオーナーズクラブのメンバーとツーリングに出かけたとき、また同じ症状が出た。帰宅して調べてみると、前回ハンダが外れていたPTTライン部分は問題なかった。そこで試しに予備のマイクを無線機につないでみたところ症状は出ない。つまり症状が出る方のマイクは、マイクからDIN5ピンコネクター間でマイクラインが断線している可能性がある。そこでマイクを取り付けているプラスチックケースのフタを開けて、内部のマイクラインのハンダ付け部分が外れていないか確認したが問題はなかった。

次にはんだ付け部分でマイクラインを切断し、そこからDIN5ピンコネクター端子間を確認したところ、マイクラインの+側(赤線)に導通がなかった。ケーブルがプラスチックケースから出る部分にはストレスがかかるので、その付近でケーブル内部の赤線が断線しているのかもしれない。そこでケーブルをプラスチックケースから抜き取ってストレスがかかっていた部分で切断し、そこからDIN5ピンコネクター端子間を確認したところ導通があった。やはり切り落としたケーブルの内部で赤線が断線していたのだろう。

少し短くなったケーブルをプラスチックケースに差し込み、内部で必要な配線を行って無事復旧した。 もしかすると、昨年11月のPTTラインのハンダ外れは作業中に意図せず発生したもので、実際には既にマイクラインが断線しかかっていて、それが問題の真の原因だった可能性がある。

- インサートコイル加工(2024年4月)

実施日: 2024/4/6

総走行距離: 100,238km

今月初めLEDドライビングランプステーを導入した際、LEDドライビングランプを固定するボルトを締め付けているときメネジ(M5)を一箇所ねじ切ってしまった。このメネジはLEDドライビングランプ側面に直接タップを立てて作られているが、その部分の材質がアルミ合金なので強度が低い。それはわかっていたのだが、このボルトはしっかり締め付けておかないと走行振動でボディーが傾き光軸が上下にずれる。そこで若干強めにボルトを締め付けたところ、あのイヤな感触と共にボルトが空回りしてしまった。この状況を放置するわけにはいかない。そこで壊したメネジだけでなく2個のドライビングランプ側面のすべてのメネジ(計4か所)にインサートコイル加工を施すことにした。

インサートコイル加工は、壊れたメネジを元のサイズに再生する方法のひとつである。あるいはアルミ合金など柔らかい母材にメネジが必要なときに、あらかじめインサートコイル加工を行っておくこともある。インサートコイルはステンレス製なので、アルミ合金より高い締め付けトルクをかけられるメネジとなる。今回の作業手順としては、壊れたメネジ部分の穴をドリルで拡張した上でインサートコイル専用のタップを立て、そこにインサートコイルを挿入することにより元のM5サイズのメネジを構築する。AmazonでM5インサートコイル加工セット(中華製)を入手して作業してみることにした。入手したインサートコイル加工キットに含まれていたのは:

| # | 摘要 | 個数 |

|---|---|---|

| 1 | インサートコイル(M5/ピッチ0.8㎜[並目]/長さ1D[5㎜]) | 25 |

| 2 | 六角レンチ | 1 |

| 3 | M5インサートコイル用タップ | 1 |

| 4 | ドリルビット(Φ5.2mm) | 1 |

| 5 | インサートコイル挿入ツール | 1 |

| 6 | タングブレークツール | 1 |

である。作業を行うためには上記以外に(電動)ドリルとタップハンドルが必要となる。今回は中華製を使うが、メジャーなリコイル社から出ているインサートコイル加工キットにはパイロットタップが付属しているものがあり、これを使えばドリルビットを使わずにインサートコイル用のタップを立てることができる。筆者は以前、フロントフォークロアブラケットのネジ穴にインサートコイル加工を行ったとき、このパイロットタップを使ったことがある。ただしパイロットタップは通り穴にしか使えない。今回加工するメネジ穴は通り穴だが、貫通した数㎜先に壁があるのでパイロットタップは使えそうになかった。

メネジ穴を拡張するのにボール盤を出してくるのは面倒だったので、電動ドライバーを使うことにした。拡張する穴が傾かないよう、手持ちのΦ4.5㎜、Φ4.8㎜、Φ5.0㎜のドリルビットで少しずつ穴を拡張し、最後にキット付属のΦ5.2㎜のドリルビットを使った。キット付属のタップは先タップまたは中タップ相当のものだったが、何とか必要な奥行きのあるメネジを切ることができた。インサートコイルの挿入もタングの折り取りもキットに含まれていたツールで問題なく作業できた。インサートコイル加工を施したLEDドライビングランプを車体に取り付けてみたところ、納得のいくトルクでボルトを締め付けることができた。

- LEDドライビングランプステー(2024年4月)

実施日: 2024/4/1

総走行距離: 100,160km

2022年11月に取り付けたLEDドライビングランプは、取り付けから2年5ヶ月(5,705km)が経過したが、ここまで故障もなく使えてきた。LEDドライバーが外付けであるためか、純正空気圧センサーの微弱電波通信に障害を与えないのが筆者的にはポイントが高い。ただし灯体+自作マウントステーの重量がかなりあり、それをフェンダー固定ボルト(M6)1本で取り付けているので、走行振動でその固定ボルトが緩みLEDドライビングランプが傾いてしまうことが何度かあった。運悪く傾いたLEDドライビングランプが樹脂製のフロントフェンダーに接触し、熱で塗装が傷んでしまったこともあった。そこでこの際、市販のランプステーを導入して後顧の憂いを断つことにした。

調べたところ1400GTR(Concours14)専用のランプステーは、米国DENALI Electronics製のもの(品番LAH.08.10200)しか見つからなかった。しかもそのランプステーは既に生産が終了していて流通在庫しかない。海外の目ぼしいバイクパーツ販売サイトでは既に取り扱いを終了していたが、国内ではYahooショッピングとモノタロウで販売されているのを見つけた。まず価格の安かったYahooショッピングの方に発注してみたところ、発注から4日後にショップ側から注文がキャンセルされた。そこでモノタロウに発注してみたところ、納期は3ヶ月ということだったが実際には発注から19日後にランプステーが納品された。

届いたランプステーは鉄板を曲げて黒つや消しに塗装した製品で、その厚みは約6.3mm(たぶん1/4インチ)もあり、米国ブランドの製品らしく武骨でずっしりと重い。このランプステーはフロントフォークインナーチューブ(バネ下)にあるフロントフェンダーブラケット取り付け穴(2ヶ所)を利用して固定する。これまでの固定方法とは違い固定ボルトが2本なので、灯体+ランプステーが走行振動を受けても、固定ボルトを回転させる方向に力は掛からない。製品に付属している長い固定ボルトとスペーサーを使ってランプステーを固定するが、雌ネジ側がアルミ製のフロントフェンダーブラケットなので、固定ボルトをオーバートルクで締め付けてネジ山を壊さないよう注意する必要があった。

このランプステーはフロントフォークインナーチューブとフロントフェンダー間の隙間を絶妙なクリアランスで後方に通り抜け、ランプを取り付ける水平な台座を提供する。よくこのようなアイデアを思い付いたものだと感心した。ランプステーにLEDドライビングランプを取り付けてみると、これまでより灯体が後方・下方・側方に位置することになった。見慣れない分少し違和感はあったが、正面から見てセンターカウルから外側には張り出していないので、すり抜け時に問題になることはないだろう。ところでこのランプステー取り付け作業時に、エンジンヘッドカバーからのオイル漏れが再発しているのを見つけてしまった。またエンジンヘッドカバーガスケットを交換するのかと思うと、とても憂鬱になった。

- Bluetoothヘッドセット(2024年2月)

実施日: 2024/2/15

総走行距離:99,882km

これまで無線交信を行わないソロツーリング時には、FTM-10Sの音声出力を3.5mmステレオケーブルでヘルメットのスピーカーにつないでナビ音声や楽曲を聞いていた。そのケーブルがかなり劣化してきたのでショートする前に使うのをやめて、新たにBluetoothヘッドセットを導入することにした。AliExpressで見つけたGEARELEC社製のGX10というBluetoothヘッドセット(以下GX10)が送料込み5,456円のセールになっていたので購入した。このGX10を2019年の暮れまで使っていたヘルメット(SHOEI J-CRUISE)に取り付けてソロツーリング専用とすることにした。

マスツーリング等で無線交信を行う必要がある場合には、KTELヘッドセット(有線)を取り付けた別のヘルメット(SHOEI J-CRUISE II)を使う。

このGX10は筆者のAndroidスマホ(Motorola g52j 5g II)と問題なくペアリングでき、音声(ナビゲーション・楽曲・通話)はクリアで、音楽プレイヤーの操作(再生・停止・スキップ等)にも問題はなかった。GX10とスマホ間のBluetooth CODECはSBCであるにもかかわらず、スピーカーが良いのか、これまで使ってきたKTELヘッドセット(有線)より格段に良い音質で楽曲が聴けることがわかった。筆者はかなり前にKTEL社製のBluetooth製品(Bear Lizardシリーズ)を使ってヘルメットのヘッドセットをBluetooth化していたことがあったが、それに比べて今のBluetoothヘッドセットは音質や操作性さらに見た目もかなり洗練されていて、その進化に驚かされた。

- タンクカバー取り外し(2024年2月)

実施日: 2024/2/15

総走行距離:99,882km

2012年1月に行ったオールペイントと同時に新品装着した仏バグスター社のタンクカバーは、その後10年を経た一昨年辺りから、タンクカバー裏面のスポンジが劣化して粉状になって剥がれ落ち、車体を汚すようになってきた。新しいタンクカバーを入手するためには、当時のユーロ円レートが100円前後だったのに対して現在は160円前後なので、1.6倍程の予算が必要となる。仮に大枚叩いて新しいタンクカバーを入手するとしても、筆者の年齢とバイクの車齢を考えれば、これから10年このバイクに乗ることは考えにくい。そこでこの際タンクカバーを使うのをやめることにした。

筆者はこのタンクカバーにいくつかの備品を取り付けていた。ひとつはFTM-10Sから来るDIN 5ピンコネクターを保持するためのケーブルクリップを両面テープで貼り付けていた。このケーブルクリップはタンクカバーを取り外した後には燃料タンクに直接貼り付けることにした。もうひとつはPDAを操作するタッチペンを、このタンクカバー専用のタンクバッグを固定するためのマウント部分に取り付けていた。これはケーブルクリップを利用したタッチペンホルダーを右ハンドルバーのべース部分に両面テープで貼り付けることにした。

このタンクカバーを最初に取り付けたとき、燃料タンク上の小物入れ上側カバーのフチに取り付けられているゴム製のトリム(53044-0028)を取り外したのだが、その外したトリムが探しても出てこなかったので、新しいものを発注することにした。カワサキのサイトで見ると1400GTRのパーツは既に多くが欠品となっていて、このトリムも例外ではなかったが、Web!keに発注したところ無事入手することができた。そういえば、筆者が長年パーツを取り寄せていたカワサキ屋(名西カワサキ ネットショップ)はパーツ販売をやめてしまったようで残念である。

タンクカバーを取り外すと、ライディングパンツと燃料タンクが触れる部分が擦れて塗装が曇ることがあるので、新たにタンクパッドを導入することにした。AliExpressで"GTR1400"のロゴが印刷されたタンクパッドを見つけたので、送料込み1,835円で調達して燃料タンクに貼り付けた。センターパッドが少々左にずれて貼り付いてしまったが、パッと見2,000円しないタンクパッドには見えない。日本ではこのバイクをGTR1400と呼ぶ人はまずいないが、海外の通販サイトでは1400GTRのことをGTR1400と呼ぶ方が一般的であるような気がする。

- 新型ポータブル・ディスプレイ・オーディオ(2024年1月)

実施日: 2024/1/12

総走行距離:99,390km

昨年暮れ、信号待ちで突然ドライブレコーダー(以下ドラレコ)とポータブル・ディスプレイ・オーディオ(以下PDA)の画面が同時に消えた。帰宅してその原因を調べてみたところ、ドラレコの電源線がドラレコ本体内部でショートしていた。PDAは同じUSBチャージャーから電源を取っていたので、とばっちりを受けて壊れてしまったと思われた。この9インチサイズのPDAは取り付けから数か月の短命に終わってしまったのは残念である。ドラレコの方は取り付けからここまで4年ほどは頑張ってくれたが、走行距離にすればたったの13,000km以下である。このドラレコの前に取り付けていた日本製のものが10年(57,000km)以上も一度も故障せずに使えたことを考えると、やはり中華品質であったと言わざるを得ない。

ドラレコとPDAが同時に壊れてしまったのは痛い。PDAはスマホで代替できるにしても、ドラレコは手持ちのデバイスでは代替できそうにないし、前述の10年使ったVGA解像度かつ前方しか撮影できない年代物のドラレコを再登場させることはありえない。最近のバイク用PDAの中にはドラレコの機能を持つものがある。そのような製品には、製造は中華であるがTANAXなど国内メーカーから発売されているものもあるが、その価格は到底年金生活者の手に届くものではない。そこで性懲りもなくまた中華製デバイスを物色することにした。AliExpressを覗いてみたところ、GEARELECというメーカーが直販しているSE80という5インチサイズのPDAが目に留まった。

このPDAは"2024 Upgraded flagship model"と銘打たれていて、それを真に受けるなら最新の旗艦モデルということになる。この製品を紹介している記事や動画をインターネットで探してみたが、ひとつも見つからなかった。もしかすると最新というのはウソではないのかもしれない。ただしサイト上の商品説明にはサポートされているWi-Fi周波数帯域の記載がなかった。もし北米やヨーロッパのスマホがサポートする5.8GHz帯しかサポートしていないのであれば、5.8GHz帯がサポートされていない日本仕様のスマホでは使えない。そこで出品者(=メーカー)にAliExpressのメッセージ機能で、このPDAは5GHz Wi-Fiのどの帯域をサポートしているか質問してみた。

Q: I am considering using this product with a smartphone sold in Japan. The smartphone doesn't support 5.8GHz Wi-Fi. What frequencies (or channels) of 5GHz Wi-Fi does this product support?

(参考日本語訳)この製品を日本で販売されているスマホで使うことを考えています。そのスマホは5.8GHzのWi-Fiがサポートされていません。この製品はどのような5HGzのWi-Fiの周波数(またはチャンネル)をサポートしていますか?

A: All support, please don't worry

(参考日本語訳)全部サポート、心配ないアルヨ

回答は周波数帯に関する具体的な言及はない雑なもので、中華メーカーの面目躍如といったところである。一抹どころか大いに不安はあったが、しかし筆者としてはできるだけ早くPDA+ドラレコ機能を入手したい。そこでダメ元でこのPDAを発注することにした。

このPDAの商品ページには下のような4種類のバリエーションがあった:

1. PDA本体+ドラレコ前後カメラ

2. PDA本体+ドラレコ前後カメラ+GPSアンテナ

3. PDA本体+ドラレコ前後カメラ+タイヤ空気圧センサー

4. PDA本体+ドラレコ前後カメラ+GPSアンテナ+タイヤ空気圧センサー

今回壊れてしまったドラレコにはGPSアンテナを取り付けていた。理由はドラレコの時刻を自動的に設定するためと録画された映像に位置情報を埋め込むためである。さらにドラレコと同時に壊れてしまったPDAにはGPSアンテナがなくスマホ側のGPSが使われていたせいか、時々ナビゲーション中にGPS信号を受信できないとの音声警告が出て地図更新がフリーズしまうことがあった。Apple CarPlayやGoogle Android Autoでは、PDA側にGPSがあればスマホのそれより優先して使われる。このPDAの商品説明にはGPSアンテナがどのような用途で使われるのかについての言及はなかったが、筆者には上のような経験があったので、GPSアンテナが付属する2または4を選ぶことにした。

タイヤ空気圧センサーの有無については、現状は純正のタイヤ空気圧センサーが正常動作するようになっているし、それとは別に外付けタイヤ空気圧センサーもある。よってタイヤ空気圧センサーはなくてもよいが、2と4の価格差が邦貨で1,500円程度だったので、タイヤ空気圧センサーが付属する4を発注することにした。クーポンを最大限利用し日本円で21,447円をPaypalで支払って12月30日に発注した新型PDAは、7日後の1月6日にデリバリーされた。筆者は東京都在住だが、エスポリア(通関業者)の記録を見ると荷物は1月5日に大阪に上陸していた。そもそもそういうルートだったのか、それとも1月2日に羽田空港で発生した航空機事故の影響で着地が変更されたのかはわからなかった。

届いた荷物を開梱して内容物を確認した。入れ忘れを懸念していたGPSアンテナとタイヤ空気圧センサーは幸運にも同梱されていた。PDA本体を見てみると、AliExpressサイト上の画像ではこのPDA本体の背面にはマウント用のボールが付いているように見えたが、実際に届いたものにはボールは付いていなかった。マウント用の金具もサイト上の画像とは似ても似つかない樹脂製のパイプクランプ形式スタンドが入っていた。しかし説明と実物が異なることは中華モノではよくあることなので、壊れていない限り黙って容認するのが吉である。中華モノとうまく付き合うには、目の前に実在するものを受け入れ、その性能を最大限に引き出すための工夫が必要である。

PDA本体からは短いケーブルが4本出ていて先端には防水コネクタが付いている。それらをフロントカメラ、リアカメラ、GPSアンテナ、および電源から来るケーブルに接続する。マニュアルには、この電源線にはバッテリー電圧(12V~24V)を供給すると記載されていた。PDA本体左側面にはUSB-Cレセプタクルがあり、ここにUSB-Cケーブルを差し込んで電源(5V)を供給してもPDAは起動する。このことから、バッテリー電圧はおそらくPDA内部で5VにDC-DC変換されているのだろう。このPDAをバッテリー電圧で運用する場合は、PDA内部のスイッチングレギュレータがDC-DC変換時に出す電磁放射ノイズ(EMI)による電波障害や発生する熱を気に留めておく必要がある。

車両に取り付ける前に机上で動作テストを行う。

壊れたドラレコで使っていた128GB MicroSDカード(このPDAのマニュアルには256GBまでサポートされるとあった)をドラレコ映像録画用としてPDA本体左側面のスロットに挿入する。次にPDA本体から出ているケーブルに各デバイスを接続して12V電源でPDAを起動してみた。オープニング画面はSUZUKI GSX-R1000がコーナリングしているもので、可能なら別の画像に変更したいが、その方法はマニュアルに書かれていなかった。

オープニング画面が消えるとホーム画面が中国語(簡体字)で表示された。ホーム画面右下の歯車アイコンをボタンを押すと中国語の設定画面に遷移した。その中の"語言"を選んで言語を英語に変更したところユーザーインターフェースは英語に変った。言語は日本語も選択できるが、見るたびにモヤっとしそうなのでやめておいた。別の設定でタイムゾーンを中国標準時(UTC+8)から日本標準時(UTC+9)に変更して時刻を合わせ、スロットに入れたメモリーカードをフォーマットしておく。

ホーム画面にはいくつかのボタンがあり、それを押すとそれぞれの画面へ遷移する。英語表記のボタンは[Recorder]、[Mobile Link]、[BT]、[Replay]、[Setting]があった。筆者が調べたそれぞれの画面の機能は下のとおりである:

[Recorder]は前後カメラのリアルタイム映像表示画面で、3つの表示パターンが選べる。それらはフロントカメラの映像(全画面)、リアカメラの映像(全画面)、フロントカメラの映像(全画面)にリアカメラの小さな映像を左上に重ねたものである。画面が明るく見やすいこともあり、リアカメラの映像は車線変更時の後方確認用として実用になると思われた。

[Mobile Link]は CarPlay/Android Autoのナビ画面表示である。この画面はスマホ側から出しているので他のディスプレイオーディオで表示されるものと共通である。ただしこのPDAでは、ナビ画面をタップして何か操作を行うたびにドラレコカメラリアルタイム映像表示・音量調整・画面輝度調整・ホーム画面へのショートカットがオンスクリーンディスプレイ(OSD)形式で数秒間表示される。

[BT]はBluetooth関係の設定画面と思われたが、実際のところ使い方がよくわからなかった。AliExpressサイト上には、このPDAにはBluetoothが2つ内蔵されていて、ひとつはAndroid Auto用にスマホと接続するため、もうひとつはBluetoothヘッドセット等に接続するためとの説明がある。おそらくこの画面でBluetoothヘッドセット等とペアリングすると推測されるが、付属のマニュアルには一切の説明がない。手持ちのBTオーディオレシーバーやBluetoothイヤホンなどでペアリングを試みたがすべてうまくいかなかった。もしペアリングに成功するとナビ音声や音楽以外に、現状はPDA内蔵のスピーカーで鳴っている通知音や警告音がヘッドセットで鳴るようになる可能性はあるが、筆者の運用ではそうならなくとも特に支障はない。

[Replay]は前後カメラ録画映像の再生画面で、SDメモリーカードに記録された映像ファイルにアクセスしてそれを再生できる。

[Setting]は設定画面でPDAの各種設定を変更できる。GPSアンテナを取り付けている場合には下のような選択肢が表示された:

Loop Recording, Car OSD, Speed Unit, Speed compensation

Gps info, Screen Saver, Channel set, Language

Time Setting, Date Format, Brightness, Format SD

Reset Factory, Version

このうち下線で示したものはGPSアンテナを取り外すと表示されなくなった。それらはSpeed Unit(速度単位)、Speed compensation(速度補正)、Gps info(GPS情報)であり、GPSアンテナを取り外すとホーム画面に現在速度が表示されなくなることを考えれば、それらの選択肢が出ないのは理に適っているといえる。

ホーム画面が出た後、このPDAで使うAndroidスマホ(国内仕様のXiaomi Redmi Note 9S)でBluetoothのペアリング画面を開くと、PDAがBluetoothでペアリングを求めていたので、それを許可するとあっけなくPDAにAndroid Auto画面が表示された。つまりこのPDAがサポートするWi-Fiの周波数は5.8GHz帯だけではなかったということになる。

IPS液晶の画面表示は輝度・コントラストともに以前のPDAより高く、画面サイズは小さくなったが見やすさはこちらの方が上である。設定の画面輝度調整ではAutoとManualが選べるが、Autoに設定した後にPDA周辺を暗くしても明るくしても画面輝度に変化はなかった。このPDA本体の下面には小さな穴があるので、念のためここに懐中電灯の光を当ててみたが、やはり画面輝度は変化しなかった。おそらく明るさセンサーは内蔵されておらず、明るさセンサーがある他のPDAのソフトウェアを使いまわしているのだろう。

Android Auto画面を操作してみたところ、実際にタップした位置より若干右側がタップされるように感じられた。設定にタップ位置のキャリブレーションはないので、運用としては目的の位置の少し左をタップするしかないだろう。前述したようにAndroid Auto画面では、画面をタップして何か操作を行うたびにドラレコカメラ映像・音量調整・画面輝度調整・ホーム画面へのショートカットがOSD形式で表示される。これは画面に触れなければ数秒で消えるが、表示されている間はその下にあるボタン等が押せなくなるので、急いでいるときには煩わしい。この機能は設定でオフにすることができないようだった。 このOSDパネルはデフォルトでは画面右端に表示されるが、ドラッグすれば左に移動できる。しかし一旦別の画面に遷移した後ナビ画面に戻ってくると、また画面右端に表示される。

リアカメラおよびフロントカメラで撮影された映像は、PDA本体左側面のスロットに入れたマイクロSDメモリーカードにリア/フロント別々のフォルダ(rear/front)にファイルとして保存される。ファイル形式はMPEG2-TS(.ts)で、解像度は2560 x 1440、フレームレート30FPSでビットレートは約16Mbpsと正直ムダにスペックが高く、約1分の動画で約120MBの巨大なファイルが生成される。設定にはこれを変更するための選択肢はない。変更できるのは1ファイルあたりの録画時間だけで、1分・2分・3分が選べる。ちなみにAliExpressのサイト上では、録画される映像の解像度は1080P(1920 x 1080)と説明されていた。

録画された映像ファイルはMPEG2-TS形式が再生できる動画ビューアーで見ることができる。映像がカクつくことはないが、スペックが高いワリに解像感は普通である。録画された映像(フロント・リア)にはPDAに設定した時刻がキャプションで挿入される。GPSアンテナを取り付けている場合、さらに映像に位置(緯度・経度)と速度の情報もキャプションで挿入され、かつ録画ファイルに位置情報が埋め込まれる。”HIT GPS Player”というWindows用動画再生アプリケーションでその録画ファイルを再生すると、ファイルに埋め込まれた位置情報を使ってアプリ上のGoogle Mapsにその映像が撮られたときの位置が示される 。

このPDAの背面を見るとスピーカーホールがあり、ここから通知音や警告音が出ているが、Android Autoで出力される音声(ナビの音声案内やAmazon Musicで再生した楽曲)はPDAにワイヤレス接続しているAndroidスマホ側で鳴った。筆者はヘルメットに取り付けたKTELの有線ヘッドセットをFTM-10Sにつないで使っているので、Android Autoで出力される音声をその有線ヘッドセットで聞くためには、音声出力を有線でFTM-10Sの音声入力端子(3.5mmステレオジャック)に入力する必要がある。音声がスマホで鳴っているので、スマホのヘッドホン端子(3.5mmステレオジャック)とFTM-10Sの音声入力端子をケーブルでつなげば簡単だが、そうするとスマホが有線接続に縛られることになりワイヤレスAndroid Autoを使う意味がなくなる。

そこで新たに調達したUGREEN Car Bluetooth Audio Receiver(CM309)(以下BTオーディオレシーバー)を車載USB電源に接続してスマホとペアリングし、スマホで鳴っている音声をBluetoothでBTオーディオレシーバーに飛ばして、その音声出力端子(3.5mmステレオプラグ)をFTM-10Sの音声入力端子に接続することにした。このBTオーディオレシーバーのBluetooth CODECはSBCとAACがサポートされ、筆者のスマホとはAACでつながった。机上のテストではFTM-10Sの代わりにパワードスピーカーにつないで音を出してみたところ、スマホとパワードスピーカーを有線で接続したのとほぼ変わらない音質と感じられた。車載した際の音量調整は、スマホの音量を一定にしておきFTM-10Sのコントロールパネル上のボリュームつまみで行うことになる。

机上で12V電源を使ってPDAの動作テストをしていると、PDA背面にある金属のスタンド取り付け部分がかなりの熱を持っていることに気付いた。非接触温度計で温度を測ってみると48℃(室温約20℃)を超えていた。前述したように、おそらくこのPDAは内部でバッテリー電圧(12V~24V)をスイッチングレギュレータで5Vに下げている。スイッチングレギュレータは作動すると発熱する。そこで12Vの通電を止めて一旦温度を下げ、バッテリー電圧の代わりにPDA本体左側面にあるUSB-CレセプタクルにUSB-Cケーブルを差し込み5VでPDAを動作させてみたところ、マウント金具部分は全く熱を持たなかった。このことから、熱はDC-DC変換に伴うものということができる。

机上のテストではこのPDAに故障は見つからなかったので車両に取り付けることにした。

車両のロワーカウリング・左サイドカバー・テールカバー以外の外装をすべて取り外すところから作業を開始する。まず壊れてしまったドラレコとPDA、およびそれらの配線や前後カメラを撤去した。次に新しいPDA本体の取り付けを行う。PDA本体の背面にはマウント用のボールが付いていないので、RAMマウントなどを流用できそうになく、素直に付属の樹脂製パイプクランプ形式スタンドを使ってPDAを取り付けることにした。付属していた22.2φパイプ用のアダプタを使ってパイプクランプをハンドルブレースの右側バーホルダー(22.2φ)に取り付けたところ、ネジを一杯に締めてもハンドルクランプが固定されずぐるぐる回ってしまった。そこで0.5mm厚のゴムシートをバーホルダーとハンドルクランプの間に挟んでみたところ固定された。このスタンドにPDAを取り付け画面がライダーを向くように調整した。

PDAから出ているフロントカメラ、リアカメラ、電源のケーブルにそれぞれの中継ケーブルを防水コネクタで接続する。カメラの中継ケーブル2本は長さが異なるので、長い方をリアカメラに使うことにした。防水コネクタから先の中継ケーブル3本を配線チューブに入れ、既存のハンドル右スイッチボックスから出ている配線に添わせて右インナーカバー下まで配線する。アッパーカウリングを車体に取り付け、フロントカメラをこれまでのドラレコのカメラと同じアッパーカウリング下部に両面テープで貼り付けてケーブルを右インナーカバー下まで配線し、PDAから来ているフロントカメラの中継ケーブルに防水コネクタで接続する。リアカメラをこれまでのドラレコのカメラと同じアンテナステー下部に両面テープで貼り付け、ケーブルをシート下まで配線しておく。

リアカメラの中継ケーブルと電源ケーブルは右インナーカバー下から車両後方に配線し、リアカメラの中継ケーブルはシート下まで配線しておいたリアカメラのケーブルに防水コネクタで接続する。電源ケーブルは右センターカウリング内部にあるノイズフィルターを経由した12V電源(イグニッション連動)に接続した。GPSアンテナ本体はこれまでのドラレコと同じくフロントブレーキリザーバータンクのフタに両面テープで貼り付けることにした。PDAから出ているGPSアンテナ用のケーブルとGPSアンテナのケーブルを防水コネクタで接続し、大きく余ったケーブルは巻いてインシュロックでまとめ、他の中継ケーブルに添わせておいた。

BTオーディオレシーバーはガソリンタンク上の小物入れ内のUSBチャージャーに取り付けて、その有線音声出力(3.5mmステレオプラグ)をFTM-10Sの音声入力端子(3.5mmステレオジャック)に差し込んでおく。昨年12月に取り付けた外付けタイヤ空気圧センサーの前後センサーとモニターを取り外し、このPDAに同梱されていたタイヤ空気圧センサーをエアバルブに取り付けた。

車両への取り付けができたので試運転に出かけてみた。

PDAの画面は机上で感じたとおり外でもかなり見やすく、画面輝度を最高にしておけば、画面に直射日光が当たっても十分視認できる。画面がグレアパネルなのでヘルメットを被った自分の顔が映り込むがこれは仕方ない。ホーム画面ではPDAに設定した日付時刻の他に、GPSアンテナを取り付けていれば現在速度(km/h)と進行方向(8方位)が表示される。現在速度は数値で表示され長めのインターバル(1秒程度)ごとに更新されるので、加速中や減速中にはあまり実用的ではないが、速度変化の少ない高速道路を走行するような場合には使えそうである。タイヤ空気圧センサーを取り付けていればタイヤ空気圧と温度が表示される。タイヤ空気圧はBARで表示され、純正のタイヤ空気圧センサーが示す値と同じか若干低い(0.1~0.2 BAR)値が表示された。

このPDAにはバッテリー電圧(12V)を供給しているので、PDA内部のスイッチングレギュレータが電圧を5Vに下げるとき出す電磁放射ノイズ(EMI)が純正のタイヤ空気圧センサーに悪影響を与える懸念があった。しかし試運転中にはインパネのフロントタイヤ空気圧は消えることなく表示され続けたので、電波障害は発生していないようだった。スイッチングレギュレータの発熱で夏場にPDAがオーバーヒートしてしまう可能性は考えられるが、今のところUSB-Cで電源供給を行う必要はないと思われた。

GPSアンテナを付けたことによる恩恵か、試運転中にはナビゲーション中にGPS信号を受信できないとの警告が出ることはなく、地図上の自車位置は更新され続けた。BTオーディオレシーバー経由のナビゲーション音声やAmazon Musicによる音楽が途切れるような問題もなかった。ただし、これは壊れてしまったPDAでも同様だったが、スマホ上のGoogle Mapsで経由地を含むナビゲーションルートを作成し、ナビ開始ボタンを押さずにこのPDAにナビゲーションを引き継ぐと、経由地がすべて削除された最終目的地への直行ルートとなる。これは運用で回避できる。

このPDAは中華製品特有の詰めの甘さはあるが、雨が降って故障するようなことさえなければ、バイク用PDAとしては実用に足るというのが現時点での筆者の見解である。

<2024/1/14追記>

このPDAを発注する際には、サイト上にはこのPDA本体の背面にはマウント用のボールが付いていて、それに対応したマウント金具の画像があったが、今日になって同じサイトを見たところ、画像が入れ替わっていて、筆者の元に送られてきたものと同じものになっていた。またGPSアンテナがPDAを操作できる物理ボタンが付いたものにバージョンアップされていた。

<2024/1/17追記>

このPDAを取り付けた後、何度かテスト走行を行っていたところ、おかしな現象が発生することがわかった。具体的には画面をタップしていないのに勝手に表示が切り替わる、あるいは画面をタップしても反応しないなどである。この現象は冷間時の走行開始から30分程度は発生しないが、それより時間が経つとほぼ毎回発生した。PDAに通電後しばらくは問題がないことを考慮すると、この現象の原因がPDAに内蔵されているスイッチングレギュレータが発する熱によるものではないかと思われた。

そこで試しにPDAに12Vを給電するのをやめて、PDA本体左側面のカバーを外してUSB-CレセプタクルにUSB-Cケーブルを差し込み5Vを給電してPDAを動作させてみた。机上のテストでは、このようにすればPDAに内蔵されているスイッチングレギュレータが使われないことはわかっている。そのようにしてみると、少なくともテスト走行中(約1時間)上のようなおかしな現象は発生しなかった。やはりスイッチングレギュレータが発する熱に関係している可能性がある。

問題の原因がスイッチングレギュレータが発する熱でPDA(CPU)が熱暴走しているのか、それとも熱を持ったスイッチングレギュレータが出す電磁放射ノイズが影響しているのかはわからない。テスト時の気温は1月にしては暖かい14℃程度だったが、もし熱の影響によるものであれば、路上の気温が40℃を超える夏場には、走行開始からかなり短い時間で問題が発生する可能性がある。

そこで当面はUSB-Cケーブルで5Vを給電してこのPDAを使うことにした。ただしそうすれば防水コネクタで12Vを給電する方法に比べ防水性が劣ってしまう。一応このPDAのUSB-Cレセプタクルには、USB-Cプラグを差し込む部分にゴム製の防水パッキンが装備されている。そこでそのパッキンの効果を高めるために、USB-Cプラグの根元に約1mm幅に切った布テープを巻き、パッキンとの隙間を埋めるようにしておいた。

<2024/2/15追記>

2月11日に日帰りツーリングで千葉県に出かけたとき、PDAに5Vを給電していても画面が勝手にタップされてしまう現象が発生した。結局PDAに5Vを給電しても問題が発生することがわかったので、防水に不安のあるUSB-Cによる5V給電をやめて防水コネクターを使った12V給電に戻すことにした。画面をタップしても反応しない方の現象はこのツーリング中には起きなかったが、この現象は筆者の四輪車のDAでも発生することがわかった。四輪車のDAでは別のスマホを使っているので、この現象の原因はPDA(DA)やスマホではなくAndroid Autoの不具合の可能性がある。

上の問題となる現象が発生した場合の対策として、PDAに供給する電源を入り切りするスイッチを装備し、走行中にでもPDAをリセット(再起動)できるようにすることにした。防水仕様のモーメンタリ押しボタンスイッチを使い、通常時にはそのNC接点を経由してPDAに電源を供給する。スイッチを押せばNC接点が開きPDAに電源が供給されなくなる。スイッチを放せば再びNC接点が閉じ、PDAに電源が供給されリセットが完了する。夜間にもリセット操作がし易いように、押しボタンスイッチには照明があるものを使っておいた。

ナビゲーション中や楽曲再生中ににPDAをリセットしても、実際のナビゲーションや楽曲再生はスマホで実行され続けているので、リセット後にPDAが立ち上がればナビゲーションや楽曲は自動的にPDA画面に表示される。

<2024/2/19追記>

画面が勝手にタップされてしまう現象を観察していたところ、それが発生したときにOSDショートカットが表示される場合とそうでない場合があることがわかった。前者は実際に画面を指でタップしたときと同じ挙動なので、これは走行中に発生する静電気で静電容量方式タッチパネルが誤動作していることが原因ではないかと思われた。そこでタッチパネルの感度が下がることを期待して、画面に保護フィルムを貼ってみることにした。とりあえず手元にあったスマホ用のPET製保護フィルムをカッターで切ってPDA画面のサイズに合わせて画面に貼ってみたところ、これまで1時間に数回の頻度で発生していた現象がほぼ発生しなくなった。

<2024/2/24追記>

調べたところPET製よりガラス製の画面保護フィルムの方がタッチパネルの感度が下がるらしい。とりあえず貼ったPET製の保護フィルムは、両端をカッターナイフで切り落としたせいか、両端が浮いてしまっている。そこでタッチパネル部分を覆うことのできるサイズのガラス製保護フィルムを調達して貼り付けてみた。ガラス製保護フィルムを貼り付けたPDAは2時間程の試運転中、一度もOSDショートカットが表示されるタイプのタッチパネルの誤動作は確認されなかった。依然としてタップ操作を全く受け付けなくなったり、OSDショートカットが表示されずに画面が勝手に切り替わったりする現象は発生したが、そのときは装備したリセットボタンでPDAを再起動して復旧できた。

<2024/5/7追記>

5月4日にガソリンタンクキャップをオーバーホールしたので試運転に出かけた。そのときPDAにはAndroid AutoのマップとAmazon Musicのプレーヤーを表示していた。試運転を始めて約1時間後、突然音楽再生が止まったので画面を見るとホーム画面が表示されていた。しかもそのホーム画面のUI言語が、設定していた英語から中国語(簡体字)に変わっていた。さらにUIだけでなくタイムゾーンが、設定していた日本標準時(UTC+9)から中国標準時(UTC+8)に変わり、タイヤ空気圧アラームの上限値・下限値もデフォルトに戻っていた。つまりPDAが予期せずファクトリーリセット(初期化)されていた。この試運転中の外気温は約32℃だったが、もしこのファクトリーリセットの原因が外気温によるものであれば、このPDAは気温の高い時期の実用性に欠ける可能性がある。